品牌�����,能夠為企業帶來高額附加值����,助力企業在激烈的市場競爭中脫穎而出�����。為此����,許多農業企業以極大的熱情投入到品牌建設中來�����。

由于品牌對于農業企業來說是一項新事物����,又確實有一些專業上的難度����,許多企業做了品牌的形�����,沒有品牌的實�����,進入了誤區����,終究沒能塑造出能夠產生市場實效的品牌����。

常見有四大誤區�����,我們分別做下簡要解析����。

誤區1:有了商標就有了品牌

商標是工商管理概念�����,品牌是市場經營概念����,注冊商標和經營品牌都很重要�����。

但注冊商標只能表明品牌受到了保護����,不能代表品牌取得了成功����。品牌成功與否����,是競爭說了算����,是消費者選擇的結果����。

然而�����,很多農業企業����,熱衷于注冊商標�����,但不注重經營品牌����,以為有了商標就有了品牌�����,一旦商標通過了注冊�����,品牌工作也就完成了�����。

殊不知�����,商標注冊只是農業品牌的第一步����,除了商標注冊�����,企業還要進行品牌戰略定位�����、產品結構設計�����、營銷傳播與推廣�����、內部運營與支持等一系列全局的����、長期的工作�����。

以此持續構建品牌認知����,不斷積累品牌資產����,讓品牌在消費者心智中注冊�����,成為消費者的首選����。

誤區2:將產地名稱當作品牌名稱

我國幅員遼闊�����,知名的地方特色農產品數量眾多����,比如眾所周知的吐魯番葡萄�����、洛川蘋果�����、寧夏枸杞�����、陽澄湖大閘蟹等�����。這些地方品名�����,是該地的金字招牌����,知名度高����。

因此�����,我國很多農產品企業在經營地方名品時�����,普遍的做法是用“產地名+產品名”作為品牌名稱�����,比如“三亞+芒果”“會理+石榴”“煙臺+蘋果”等����。

但是這些地方名品�����,品牌所有權并不完全歸企業獨有����,區域內的其他相關機構����、企業����、個人等也可以使用�����。是否可以使用產地名稱作為品牌名稱�����,要具體對待�����,不可一概而論����。

用產地名稱作為品牌名����,僅適用于集體商標和政府商標的區域公用品牌����。對于不是區域公用品牌的�����,也沒有掌握產地品牌所有權的農業企業�����,不能輕易將產地名稱當作品牌名稱去使用����。

明明可以搭產地名稱的便車����,為什么不能用����?

因為這樣做�����,雖然前期更容易進入市場����;但長期來看����,僅靠產地品牌單打獨斗�����,企業不僅無法守住和獨享自身經營成果����,還會因為產地品牌本身缺乏約束����,而導致出現品牌公地現象����。搭車蹭光�����、監守自盜����、假冒偽劣等一系列不規范經營企業橫行市場�����,嚴重影響地方名品好不容易建立起來的聲譽����。

一榮俱榮����,一損俱損�����!對于沒有掌握產地品牌所有權的農業企業����,一方面要納入區域公用品牌的管理����,更為重要的是�����,要打造屬于自己的品牌�����,讓品牌為我所控�����,沉淀為企業的價值資產����。

誤區3:缺乏差異化價值

做品牌����,就是做差異����。差異化是品牌存在的理由����,是品牌競爭力的源泉�����。農產品品牌����,要善于將內在價值和差異外在化����。

然而����,企業在實際經營品牌的過程中����,卻發現根本找不到差異化價值�����,也無法傳達出實實在在的有銷售力的差異化價值�����。

于是����,出現在市面上很多農產品����,品牌內涵和產品包裝�����,要么是什么都不說����,空無一物����;要么是說了等于沒說�����,價值空虛�����。

顧客因差異而選擇����。品牌缺乏差異化價值�����,沒有提供選擇理由�����,實現不了指牌購買����,品牌競爭力等于沒有����,那顧客為什么要選擇你����,為什么還要付出更高的價格����?

品牌沒有競爭力�����,等于甘愿讓經銷商和顧客用純粹的價格來選擇����,大概率是劣幣逐良幣�����,好產品賣不出好價錢����。

因此�����,打鐵還需自身硬����,找到品牌的差異化價值����,才能讓品牌獲得高額的附加值����,具備永恒的競爭力����。

誤區4:不注重產品包裝

很多農產品企業����,重研發�����、重生產����,甚至有錢投廣告����,卻唯獨不重視不用額外花錢的包裝����,認為包裝就是解決產品的“包”和“裝”����。

“包”是用來保護產品�����,保證產品在倉儲����、運輸和銷售過程中完好無損����;“裝”是用戶來裝飾美化產品����,提升顏值����,僅此而已�����。

這是一種片面的����、錯誤的包裝觀����。包裝不是包裝那點事����,當今市場�����,包裝的作用早已變得更加多元和戰略化����。

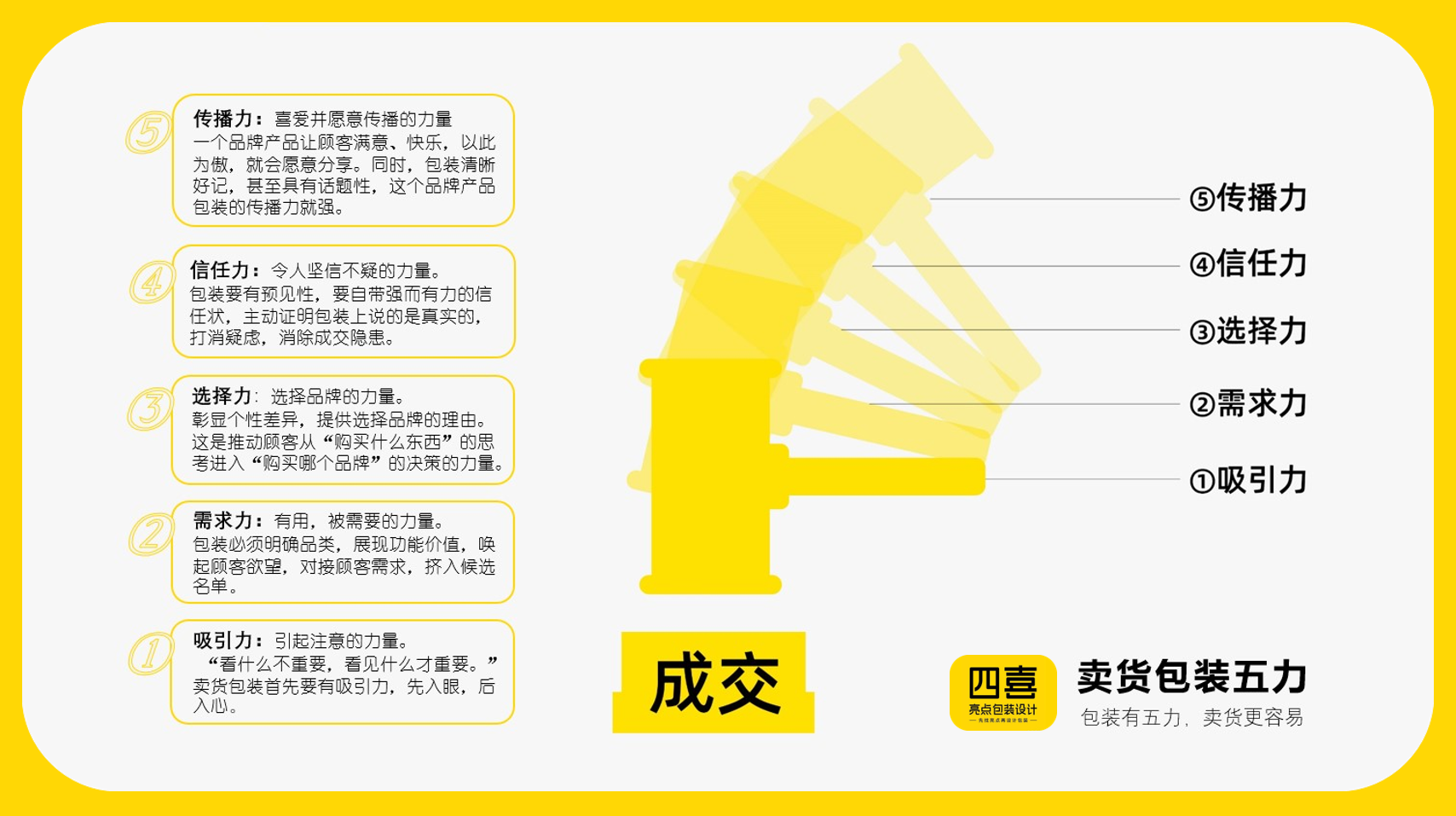

包裝是企業和品牌的戰略載體����,是產品也是產品的賣點����,是貨架展示也是導購員����。

從創建品牌�����,吸睛獲客����,推銷賣貨�����,再到充當企業媒體����,承載和落實企業戰略����,一切你能想得到的經營任務����,包裝都在默默承擔并成功勝任�����。

因此�����,我們絕不能孤立地看待包裝����,而是要以商業的眼光來看待�����,將賣貨作為包裝的唯一目的�����,精心策劃和設計包裝�����,科學安排賣貨信息����,完整注入賣貨五力����,讓包裝引人入勝�����,主動賣貨����。

上述4大誤區����,希望對農業企業�����,有所啟發和警醒�����,幫助企業在建設品牌的道路上����,少走彎路�����,少踩坑����,早日塑造出能夠產生市場實效的品牌�����。

四喜品牌升級研究中心:張正����、倪飛�����、趙永欣

版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻����,該文觀點僅代表作者本人����。本站僅提供信息存儲空間服務�����,不擁有所有權�����,不承擔相關法律責任����。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容����, 請發送郵件至:pinpaicehua2024@163.com 舉報����,一經查實�����,本站將立刻刪除�����。